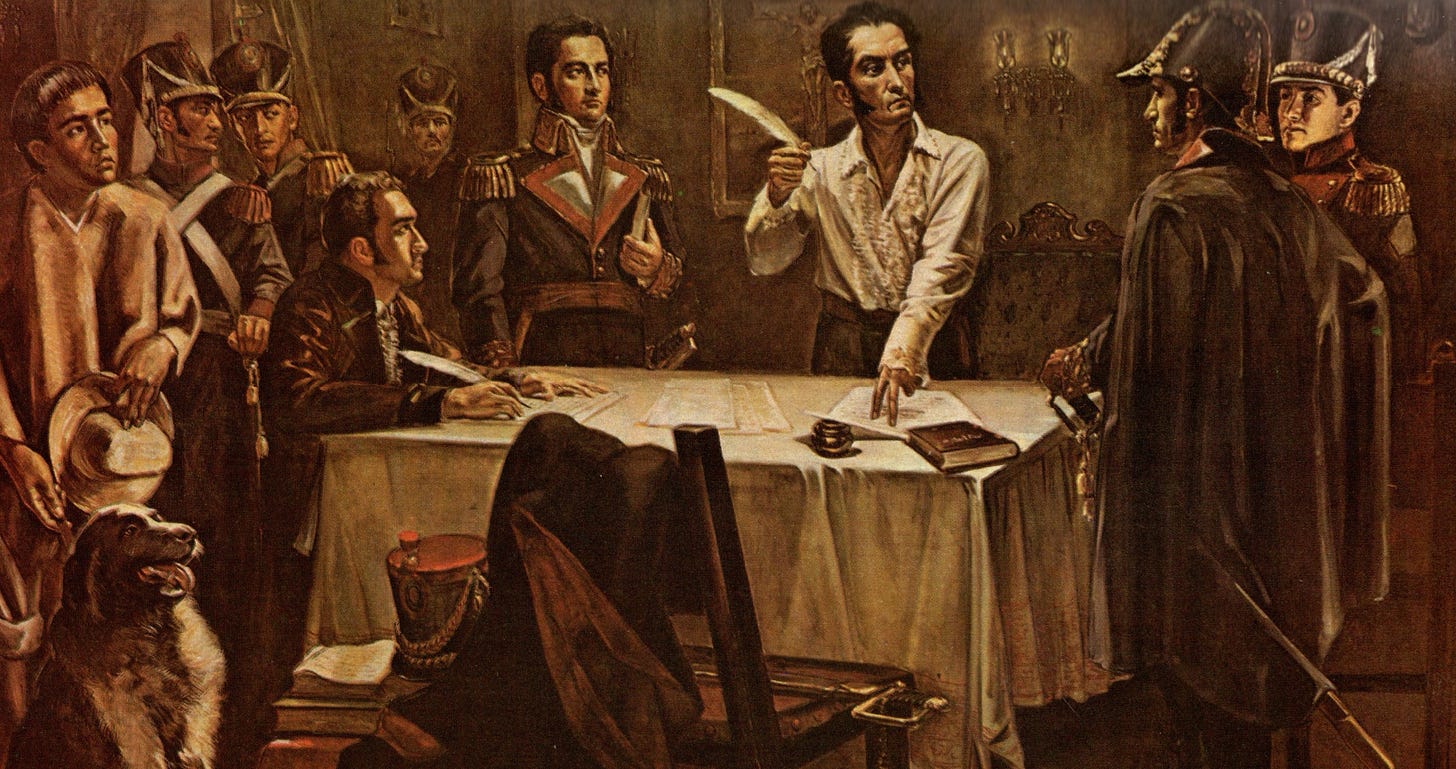

Eran las cuatro de la mañana, los gallos han empezado a cantar. Es la madrugada del día 15 de junio de 1813 en el pueblo de Santa Ana, ubicado en los Andes venezolanos. Un militar, un joven de casi treinta años, se encuentra sentado en una silla de enea frente a unos papeles manuscritos, esparcidos en una mesa que le sirve de escritorio. Además de los papeles, hay sobre la mesa un plato de loza, sobre el plato un tintero, y, al borde de éste, una pluma. Una luz apenas alcanza para cubrir todos los rincones del lugar. Aquel joven tiene el uniforme sin abotonar y calza botas de montar; ha reposado sólo dos o tres horas. Se levanta de la silla y comienza a pasear por el recinto. Inquieto y demacrado, el oficial continúa midiendo el cuarto con su agitado pesar. Es un hombre pequeño, delgado, nervioso, de rostro enjuto, alongado, de nariz recta y grandes ojos pardos, vivos, muy vivos.

Dicho oficial dice que es momento de escribir un pensamiento sobre el cual tiene tiempo meditando. Quiere escribir una proclama dirigida a los españoles y canarios, en respuesta a la manera de cómo se estaba llevando a cabo la guerra en América. Su secretario comienza a redactarla, a la par que le va dictando. El hombre demacrado sigue paseando de un lado al otro del cuarto, nervioso. ¿Qué significaba aquel desafío a España y al Imperio Español, sin más terreno que el que pisaban apenas unos quinientos soldados, en un rincón de los Andes? Significaba que un hombre, hasta aquel entonces desconocido, pasaría a entrar en la Historia, apoyado por un pequeño grupo de hombres, pero confiado como si tuviera detrás de sí quinientos mil hombres.

El secretario de aquel oficial llamado Simón Bolívar, ha terminado de escribir la proclama. Briceño Méndez terminó de leerla y todos los presentes parecen asentir; les ha impresionado la lectura de la proclama. Bolívar cierra los puños nerviosamente. El carácter de la lucha ha sido fijado; ya se ha definido, con un solo hecho, el hombre, el futuro Libertador. El destino ha de cumplirse, incluso si es necesario navegar por lagos de sangre. Los españoles y canarios que acepten la causa de la libertad, serán tenidos por americanos; los que no, los que la combatan, los que se opongan a ella, que se preparen a morir o que se alejen transitoriamente de América. El carácter de la lucha es fanático; luce patente el fanatismo en la idea de culpa, si no se obra en favor de la libertad, y más aún en el perdón ofrecido a otros culpables. ¿Qué es esto? ¿Una idea religiosa, acaso mística? Al final se trata de un acto de trascendencia, único en los anales de Hispanoamérica.

Es así como desde el Cuartel General de Trujillo, se inicia formalmente en la historia de Venezuela el período que conocemos con el nombre que llevó la proclama allí expedida: Guerra a Muerte. Se le recuerda a este período por la exacerbada violencia, de lado y lado, que se vivió a lo largo y ancho del territorio venezolano. En los años que ocupó, el país perdió la tercera parte de su población, y no hubo otro alguno que en Hispanoamérica hallase llegado a tanta desolación y grado de destrucción como nosotros. La proclama que dio inicio de iure —que no de facto, según veremos— a esa época, ha sido condenada en nombre de la moral, de la política, del Derecho de gentes. También ha sido aplaudida por escritores de múltiples países de América y Europa. Las opiniones están divididas; se trata de una de las páginas más controvertidas en la historia del continente.

Durante mucho tiempo se ha estudiado nuestra Guerra de Independencia desde el aspecto militar; a lo sumo, y en bloque, el aspecto político de la misma. Sólo salvo una época determinada, se hicieron esfuerzos por comprender los sucesos de la misma desde la mirada científica, dígase sociológica. Creemos que es necesario reanudar esa clase de estudios para, ante todo, comprender los mecanismos que impulsaron aquella devastación y anarquía que azotó a Venezuela durante los años pavorosos de 1813 y 1814.

I

Para explicar los sucesos ocurridos durante la Guerra a Muerte; por qué la flor de nuestra civilización sucumbió bajo la cuchilla de la barbarie y cómo la Segunda República va a yacer enterrada bajo los escombros de las ciudades, arrasada por «el estrago formidable del estremecimiento de la naturaleza» según la elocuente frase del Libertador, hay que hacer un examen de los elementos orgánicos, físicos y telúricos, que dieron lugar a su existencia. «Sólo un cálculo sociológico puede explicar el fenómeno de la guerra a muerte», mencionó un biógrafo de Bolívar.1

Es bien sabido que la Independencia fue, en su primera etapa, un movimiento enteramente urbano circunscrito a las ciudades, que eran «una continuación de la Europa y de la España», donde la élite criolla tenía mayor influencia y poder; el resto de Venezuela, como el campo y las llanuras inmensas, permanecieron silenciosos e indiferentes ante la llamada a la rebelión.2 Cuando se estudia el período de la Primera República, puede observarse cómo los acontecimientos principales ocurren a lo largo de la franja costera del país, mientras que todo el resto del territorio no tuvo participación mayor. Por lo mismo, las clases populares, la masa general, no tuvo mayor interés en los movimientos que se estaban comenzando a gestar, sintiendo, muy por el contrario, antipatía o resentimiento a la élite criolla.3 Este factor sería decisivo para la caída de la incipiente República.

Por una cuestión intrínseca de la estructura social de la colonia, como la práctica del exclusivismo, la intransigencia, la más completa endogamia y la repulsión respecto a todo aquel que no pudiera comprobar su limpieza de sangre, por parte de la aristocracia conocida bajo el nombre de mantuanismo,4 al momento de estallar la guerra, las castas desfavorecidas lucharon decididamente a favor del bando realista, de la mano con sus jefes que eran, en su mayoría, canarios. Los hombres que mandaron las montoneras delincuentes formadas por pardos, zambos, negros, etc., aunque isleños y peninsulares, muchos de ellos tenían largos años de residencia en el país, y habían ejercido los oficios y profesiones (comerciantes, pulperos, contrabandistas) que los ponían más en contacto con la gente del pueblo.5 Estos isleños eran usualmente reputados en la Provincia con «el sinónimo de la ignorancia, barbarie y rusticidad»;6 fueron ellos quienes desataron la guerra de colores que tanto caracterizó a nuestra Independencia.

Violada la capitulación de San Mateo, Monteverde tenía ocupada Venezuela, y dispuso de una serie de capitanes —que fungían en la práctica como caudillos— para que, siguiendo un régimen sanguinario, fuesen a lo largo del país a someter poblaciones y cometer así los más terribles atropellos.

Tomemos —dice Mancini, biógrafo de Bolívar—, al azar, y vemos, por una parte, al siniestro trío de Cervériz, jurando no perdonar la vida a ningún patriota y que se enorgullecía, con razón, de no haber dejado de cumplir ni una sola vez este juramento; de Antoñanzas, despiadado asesino de niños y de ancianos, verdugo sádico de instintos de chacal, cuya habitual distracción consistía en hacer abrir el vientre de las mujeres embarazadas; de Zuazola, que hacía mutilar a los muertos y expedía a las ciudades cajones llenos de orejas cortadas que los realistas clavaban en sus puertas o ponían en sus sombreros a modo de escarapela. Zuazola se distinguía, además, por invenciones inimaginables. Cuando se hacía dueño de un pueblo, hacía desfilar ante él a todos sus habitantes; entonces, les cortaban las narices, las orejas, las mejillas; los cosían, acoplados, por los hombros; o, también, después de desollarles la planta de los pies, les hacían andar sobre chinarros puntiagudos o cascos de botellas rotas.7

Podemos mencionar también, por ejemplo, a Rosete, quien habiendo llegado al pueblo de Ocumare, dejó 300 cadáveres de mujeres, hombres y niños, sin distinción alguna de edad o sexo, dentro de un templo.8 Y qué decir de Boves, hombre que es la encarnación viva de la guerra a muerte, quien según O’Leary fue el monstruo «más sanguinario y feroz» que produjo la Revolución. Nunca quiso subordinarse a los jefes españoles, que no fueron para él sino objeto de burla, de insubordinación y de escarnio; vivió del pillaje, gozaba con la crueldad en sí misma y se regocijaba en el poder, que aumentaba en sus manos hasta la tiranía; sádico y codicioso, sus actos se caracterizaron siempre por ser dantescos, y por donde pasaba, no parecía que el sitio hubiese sido puesto por soldados de una nación cristiana y civilizada, sino por cuadrillas compuestas de bárbaros feroces.

Conviene que resaltemos algunos hechos para ilustrar lo anterior dicho. O’Leary cuenta que Boves era bien conocido en los llanos por su crueldad, mientras era comandante de Calabozo, y particularmente en el pueblo de Ospino, donde dio muerte a varios patriotas y castigó a otros. Entre las penas que interpuso allí, estuvo la de atar a unos postes de la plaza pública a cuatro o seis jóvenes, a quienes él sospechaba de estar en contra del partido realista. Aquellos jóvenes debían permanecer desnudos, expuestos a la vergüenza y el escarnio, sin ningún auxilio contra el calor extremo, y sin comer hasta que espirasen por el dolor de las ligaduras, el hambre y la sed.9

No contento con el simple sacrificio de víctimas, las sometía primero a crueles tormentos. Una vez le fue llevado a su campamento un anciano, único habitante del pueblo de donde habían huido todos los demás, al saber su llegada. Salió un joven de catorce años, que resultaba ser su hijo, el cual ofreció cargar con el castigo de su padre. Boves prometió perdonar al padre si el hijo soportaba que le cortaran las orejas y la nariz sin un solo quejido. El joven sufrió la desfiguración con serenidad, pero Boves se arrepintió de lo prometido y ordenó que los mataran a ambos, al padre por ser un insurgente, y al hijo por ser demasiado valiente y evitar que sobreviviese y terminase convertido en otro insurgente más.10

Existen numerosas historias de este tipo que todavía abundan en los llanos y pueblos de Venezuela, de las cuales una tiene cierto carácter que resulta, particularmente, dantesco. Narra José Francisco Heredia, Oidor de la Audiencia de Caracas, que Boves, después de haber ocupado la ciudad de Valencia en julio de 1814, pidió que los vecinos de ella depositaran sus muebles y efectos en determinados parajes, con el pretexto de poder resguardarlos del saqueo. En la noche del día siguiente a su llegada, reunió a todas las mujeres en un sarao, mientras que hizo recoger los hombres, por quienes había tomado precauciones para que no escapasen, y sacándolos fuera de la población, los alanceó a todos como si se tratara de toros. Las damas del baile se bebían sus propias lágrimas, y temblaban al oír las pisadas de caballería llanera temiendo lo que sucedió, mientras que Boves, con látigo en mano, las hacía bailar el piquirico y otros sonetos de los llanos a los que él era muy aficionado.11

La matanza duró algunas otras noches, y de ellas fue testigo el Capitán General Juan Manuel de Cagigal, cuyo papel era triste, puesto que en medio de tales excesos, su autoridad era nula y altamente despreciada por Boves, Morales, Calzada y toda aquella chusma de criminales.12 Por todo eso, el regente Heredia consideraba que aquellos hombres que se hacían llamar realistas, eran en verdad «insurgentes de otra especie»;13 vándalos que, usurpando el nombre de España y Fernando VII, desolaron a Venezuela entera, llevando a cabo toda clase de crímenes y desobedeciendo a las autoridades legítimas.

Tal era —escribió Bolívar— el infeliz estado de Caracas, cuando reventó en los valles de la costa al Este, la revolución de los negros, libres y esclavos, provocada, auxiliada y sostenida por los emisarios de Monteverde. Esta gente inhumana y atroz, cebándose en la sangre y bienes de los patriotas, de que se les dio una lista en Curipe y Caucagua, marchando contra el vecindario de Caracas, cometieron en aquellos valles, y especialmente en el pueblo de Guatire los más horrendos asesinatos, robos, violencias, y devastaciones. Los rendidos, los pacíficos labradores, los hombres más honrados, los inocentes, morían a pistoletazos y sablazos, o eran azotados bárbaramente aun después de haberse publicado el armisticio. Por todas partes corría la sangre, y los cadáveres eran el ornato de las calles y plazas de Guatire, Calabozo, San Juan de los Morros, y otros pueblos habitados por gente labradora y pacífica, que lejos de haber tomado las armas, huían al acercarse las tropas a los montes, de donde conducían atados para quitarles la vida sin más formalidad, audiencia, o juicio, que hacerlos hincar de rodillas. Cualquiera oficial o soldado estaba autorizado para dar impunemente muerte al que juzgaba patriota, o tenía que robar.14

Cuando Bolívar partió de Cúcuta a Mérida, dando inicio a la Campaña Admirable, venía agitado por los horrores de Monteverde y sus emisarios. El Supremo Consejo de Regencia había emitido una Real Orden el 11 de enero de 1813, que aprobaba su conducta y el plan que éste había formulado para someter a Venezuela. Dicho plan consistía en pasar por cuchillo a todos los insurgentes que se resistieran a las tropas realistas; y los que hubiesen colaborado con la Revolución, debían ser juzgados como reos del Estado. El bando se hizo público en Caracas el 13 de marzo.15

La Real Orden en cuestión fue publicada por Antonio Tízcar en Barinas, el día 3 de mayo, no dando cuartel a los rendidos, y en su virtud efectuó varias ejecuciones de patriotas.16 Es así cómo desde Mérida, Bolívar venía reflexionando sobre una medida que consideraba indispensable;17 tal fue el origen de la Proclama de Guerra a Muerte, que concluía con el siguiente párrafo fundamental: «Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables».18 Ninguno de los documentos de Bolívar ha sido tan malinterpretado como éste.

«Esta proclama —dice un escritor belga, biógrafo de Bolívar— tendía a tres objetos: primero, responder con represalias a los actos de la más abominable crueldad; segundo, decidir los americanos que sirvieran a los españoles a abrazar la causa de la República; tercero, ahondar el abismo que separaba americanos de españoles, a fin de que todos los hijos de America se interesaran en la lucha y que no hubiera más indiferentes».19 En efecto, la proclama de Trujillo jamás tuvo un único propósito, así como tampoco fue un designio personal del Libertador por querer establecer una suerte de genocidio por motivo de raza, ni fue tampoco un simple acto de represalia contra la barbarie realista; ésta respondía a la situación y necesidades del momento, y sobre todo del medio.

II

Desglósense por separado los tres factores que explican la proclama de Trujillo. En primer lugar, la situación de los patriotas era complicada por donde se le quiera ver. Resalta el juicio del historiador Restrepo:

Emparentados los españoles y canarios con multitud de familias en cada uno de los pueblos de Venezuela, y ligados a la tierra por otros mil lazos, la muerte violenta que se diera a muchos de ellos, fue una causa perenne de tumultos. Produjo también relajaciones muy crueles de parte de Boves, Morales, Rosete y otros jefes españoles que tenían a los independientes por traidores, malvados e impíos, a quienes las leyes divinas y humanas imponían las penas de muerte y de infamia. Así, en aquella época luctuosa era harto difícil la posición de los patriotas. Si no declaraban la guerra a muerte, se dejaban degollar impunemente por los realistas; si la declaraban, como lo hizo Bolívar, daban a la guerra un terrible carácter, exponiéndose a que se les tratara de crueles, perversos e inhumanos: epítetos con que los autores realistas caracterizaron al Libertador.20

Los patriotas, como puede observarse, se encontraban entre la espada y la pared; hicieran lo que hicieran, se enfrentaban a los peores castigos. Monteverde no vaciló en declarar cómo pensaba: «Desde que entré en esta capital y me fui imponiendo del carácter de sus habitantes, conocí que la indulgencia era un delito y que la tolerancia y el disimulo hacía insolentes y audaces á los hombres criminales»; por lo cual, según su criterio, la Constitución de Cádiz no debía aplicarse en Venezuela, sino que debía ser tratada «por la ley de la conquista», es decir, «por la dureza».21 Los patriotas, bajo el Derecho Penal Español (véanse las Siete Partidas de Alfonso X), no eran considerados como beligerantes; eran «insurgentes» que, por el hecho de ser «traidores», debían ser castigados. Y el castigo era la muerte.

La Guerra a Muerte, puede afirmarse, existía de facto antes de que Bolívar la decretase, por lo que varios historiadores han comprendido que ésta, al ser ya proclamada de iure en Trujillo, era la única manera que tenían los patriotas para hacer que los realistas desistieran de ella; se le estaba aplicando, pues, al bando contrario la norma idéntica que estaba haciendo cumplir.22 Y en tal sentido, el Libertador lo había dejado claro con sus propias palabras: «Las consecuencias han acreditado y mostrado la justicia y necesidad de esta conducta, pues destituidos los españoles y canarios de la ventaja con que lidiaban, y asegurados de que su suerte era igual entre nosotros, a la nuestra entre ellos: dejaron de considerarse como amos, y comenzaron a temernos como hombres».23

Ya el Congreso de Nueva Granada había expresado, por medio del señor Camilo Torres, su ánimo a la Guerra a Muerte dos meses antes de su oficialización mediante la proclama de Trujillo, en una alocución dirigida hacia los venezolanos:

Venezolanos, unid vuestros esfuerzos a los que hacen vuestros libertadores para redimiros de la infame cautividad. Reuníos bajo las banderas de la Nueva Granada que tremolan ya en vuestros campos, y que deben llenar de terror a los enemigos del nombre americano. Sacrificad a cuantos se opongan a la libertad que ha proclamado Venezuela, y que ha jurado defender con los demás pueblos que habitan el universo de Colón, que sólo pertenece a sí mismo, y que ni por un momento debe consentir en depender de un pueblo ultramarino, que ya no existe, por haber sido envuelto en otra nación. [. . .] El odio debe haberse encendido en vuestros corazones para perseguir hasta el escarmiento y la muerte misma a los que hacen profesión de tiranizar pueblos que la distancia parecía poner al abrigo de sus persecuciones.24

En segundo lugar, como mencionamos anteriormente, es bien sabido que la Independencia en sus inicios no caló hondo en el pueblo. Las castas inferiores veían a los blancos criollos con desconfianza, porque ellos estaban empleando la Revolución para afianzar su dominio social. La «política oligárquica» de nuestros mantuanos, a razón de Caracciolo Parra-Pérez, «explicará por sí sola la reacción popular en favor de los españoles, la caída de la Primera República, la guerra a muerte y el triunfo final de Bolívar, aristócrata convertido en caudillo popular».25 Comprobemos esta elocuente afirmación.

Hasta 1815, la inmensa mayoría del pueblo venezolano era godo o realista; fenómeno curioso que se puede constatar en toda una serie de documentos pertenecientes a la época. El ilustre general Rafael Urdaneta dejó en sus memorias una pintura pavorosa del estado social en que se hallaban los pueblos de Venezuela en aquella época:

De aquí para adelante [hacia Valencia, decía desde Trujillo] son tantos los ladrones, cuantos habitantes tiene Venezuela. Los pueblos se oponen a su bien y el soldado republicano es mirado con horror; no hay un hombre que no sea enemigo nuestro; voluntariamente se reúnen en los campos a hacernos la guerra; nuestras tropas transitan por los países más abundantes y no encuentran qué comer; los pueblos quedan desiertos al acercarse nuestras tropas y sus habitantes se van a los montes, nos alejan los ganados y toda clase de víveres, y el soldado infeliz que se separa de sus camaradas, tal vez en busca de alimentos, es sacrificado. El país no presenta sino la imagen de la desolación. Las poblaciones incendiadas, los campos incultos, cadáveres por donde quiera, y el resto de los hombres reunidos por todas partes para destruir al patriota.26

Pues bien, esos pueblos de los que hablaba el general Urdaneta no se componían de españoles, sino de venezolanos; tan venezolanos como los soldados que acompañaban al heroico defensor de Valencia.

Del año 13 en adelante, hasta la llegada de Morillo, apenas arribaron a nuestras costas alrededor de 1.500 hombres, enviados por las autoridades de Cuba y Puerto Rico en pequeñas partidas. Pero luego en Maturín, con la tremenda derrota que sufrió Monteverde, dice el regente Heredia que sucumbió toda la poca tropa española que había en Venezuela.27 ¿Cómo pudo, en consecuencia, continuarse aquella lucha sin la necesidad de soldados españoles? Simple, porque los degolladores capitaneados por Boves, Yáñez, Antoñanzas, Morales, Zuazola y otros, eran igual de venezolanos, salidos de la misma tierra, que los comandados por Bolívar, Urdaneta, Arismendi, Páez, etc. Ese mecanismo íntimo de nuestra revolución, esa guerra social, ha pretendido ser ocultado por muchos escritores.

El Libertador mismo nos ha dejado la más evidente comprobación de lo que estamos afirmando. Al participar a los pueblos de Venezuela, la victoria de Araure, les dice:

Tenemos que lamentar, entre tanto; un mal harto sensible: el de que nuestros compatriotas se hayan prestado a ser el instrumento odioso de los malvados españoles. Dispuestos a tratarlos con indulgencia a pesar de sus crímenes, se obstinan no obstante en sus delitos, y los unos entregados al robo han establecido en los desiertos su residencia, y los otros huyen por los montes, prefiriendo esta suerte desesperada a volver al seno de sus hermanos, y a acogerse a la protección del Gobierno que trabaja por su bien. Mis sentimientos de humanidad no han podido contemplar sin compasión el estado deplorable a que os habéis reducido vosotros, americanos, demasiado fáciles en alistaros bajo las banderas de los asesinos de vuestros conciudadanos.28

Un año más tarde, cuando, tras las derrotas que comenzaron en La Puerta, ve sucumbir la Patria bajo las hordas llaneras al mando de Boves, decepcionado y violento, lanza contra aquellos mismos pueblos, enemigos de la Independencia, esta tremenda acusación:

Si el destino inconstante hizo alternar la victoria entre los enemigos y nosotros, fue sólo en favor de pueblos americanos que una inconcebible demencia hizo tomar las armas para destruir a sus libertadores y restituir el cetro a sus tiranos. Así, parece que el cielo para nuestra humillación y nuestra gloria ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos y que nuestros hermanos únicamente triunfen de nosotros. El ejército libertador exterminó las bandas enemigas, pero no ha podido ni debido exterminar unos pueblos por cuya dicha ha lidiado en centenares de combates. No es justo destruir [a] los hombres que no quieren ser libres, ni es libertad la que se goza bajo el imperio de las armas contra la opinión de seres fanáticos cuya depravación de espíritu les hace amar las cadenas como los vínculos sociales.

No os lamentéis pues, sino de vuestros compatriotas que instigados por los furores de la discordia os han sumergido en ese piélago de calamidades, cuyo aspecto sólo hace estremecer a la naturaleza, y que sería tan horroroso como imposible pintaros. Vuestros hermanos y no los españoles han desgarrado vuestro seno, derramando vuestra sangre, incendiado vuestros hogares, y os han condenado a la expatriación. Vuestros clamores deben dirigirse contra esos ciegos esclavos que pretenden ligaros a las cadenas que ellos mismos arrastran; y no os indignéis contra los mártires que fervorosos defensores de vuestra libertad han prodigado su sangre en todos los campos, han arrostrado todos los peligros y se han olvidado de sí mismos por salvaros de la muerte o de la ignominia. [. . .] Mas, si los sucesos no han correspondido a sus miras, y si desastres sin ejemplo han frustrado empresa tan laudable, no ha sido por efecto de ineptitud o cobardía; ha sido, sí, la inevitable consecuencia de un proyecto agigantado, superior a todas las fuerzas humanas. La destrucción de un gobierno, cuyo origen se pierde en la oscuridad de los tiempos; la subversión de principios establecidos la mutación de costumbres; el trastorno de la opinión y, el establecimiento en fin de la libertad en un país de esclavos, es una obra tan imposible de ejecutar súbitamente, que está fuera del alcance de todo poder humano; por manera que nuestra excusa de no haber obtenido lo que hemos deseado, es inherente a la causa que seguimos, porque así como la justicia justifica la audacia de haberla emprendido, la imposibilidad de su adquisición califica la insuficiencia de los medios [. . .].

En vano esfuerzos inauditos han logrado innumerables victorias, compradas al caro precio de la sangre de nuestros heroicos soldados. Un corto número de sucesos por parte de nuestros contrarios ha desplomado el edificio de nuestra gloria, estando la masa de los pueblos descarriada por el fanatismo religioso y seducida por el incentivo de la anarquía devoradora.29

Otro año más tarde, exiliado en Kingston, Bolívar dejó en lo que pasó a la Historia como su documento más trascendental, esta afirmación que es la más elocuente comprobación de la naturaleza intestina de la guerra que se estaba librando: «Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente entre dos partidos: conservadores y reformadores. Los primeros son, por lo común, más numerosos, porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas; los últimos son siempre menos numerosos aunque más vehementes e ilustrados. De este modo la masa física se equilibra con la fuerza moral, y la contienda se prolonga siendo sus resultados muy inciertos».30

Incluso José Antonio Páez, quien debía convertirse con el tiempo, después del Libertador, en el representante de la nacionalidad venezolana, nos dejó una imagen interesante sobre el estado social al interior del país. Después de sus primeros pasos en favor de la Patria, abandonado por sus hombres, describe así la situación en la margen izquierda del Apure: «Quedé pues, solo, vagando por aquellas llanuras, sufriendo privaciones de todo género, y lo que era peor, sin tener con quien comunicarme, pues todos los habitantes de la provincia de Barinas [de la cual formaba parte el Apure] eran furiosos realistas, y se hallaban sobre las armas, persiguiendo y matando a los patriotas, o a los que eran sospechados de tales».31

Y el historiador Restrepo, cuyo juicio consideramos como uno de los mejores, dice que, «a fines del año decimotercio [1813], ningún patriota podía habitar en los campos, ni andar solo por los caminos. Era necesario vivir en las ciudades y lugares populosos o marchar reunidos en cuerpos armados», porque, «hasta en los últimos ángulos de la República, con muy pocas excepciones, había guerrillas de realistas que, empuñadas las armas, recorrían los caminos, las veredas, las llanuras y los montes para destruir a los insurgentes».32 Frente a este estado social en el que se encontraba la enorme mayoría del pueblo venezolano, Bolívar pensó en la redacción de un documento, «el más grande y trascendental de sus pensamientos revolucionarios»,33 que pudiese penetrar hondamente en los espíritus de las masas; un documento que nació de la comprensión perfecta del medio y de la actitud que manifestaban los pardos e isleños en él, gracias a la intuición genial de sociólogo que Bolívar poseía.

En los tiempos de Miranda y, en general, de la Primera República, eran muy frecuentes las traiciones y las deserciones de soldados pertenecientes, a las filas patriotas, a las filas realistas.34 Este motivo explica la pérdida de la batalla de San Carlos, por haberse pasado a los realistas toda la caballería patriota al empezar la acción; la evacuación de Valencia; y el triunfo de la rebelión de Puerto Cabello, que en últimas condujo a la caída de la Primera República. Después de la Proclama de Guerra a Muerte, no hubo ni una sola traición de esta categoría. En una proclama dada al frente de San Mateo el 15 de marzo de 1814, Boves le atribuye a Bolívar todos los horrores de la guerra de exterminio, pero entre tantas afirmaciones hostiles a los patriotas, trae una favorable a nuestra tesis. Dirigiéndose a los soldados patriotas, les dice textualmente: «Ellos declararon a los europeos y canarios la guerra a muerte, sólo para comprometerlos»; es decir, para que no pudieran pasarse a las filas enemigas.35

En comprobación de este concepto, se encuentran las palabras del propio Bolívar a Santander en una carta de enorme significación histórica: «Las grandes medidas, para sostener una empresa sin recursos, son indispensables aunque terribles. Recuerde Vd. los violentos resortes que he tenido que mover para lograr los pocos sucesos que nos tienen con vida. Para comprometer cuatro guerrillas que han contribuido a libertarnos, fue necesario declarar la guerra a muerte».36 Esas cuatro guerrillas eran el ejército de Oriente, el del Alto Llano de Caracas, el de Guayana y el del Apure. Mucho tiempo después reconoció nuevamente el mismo principio: «Yo me acuerdo que Boves hizo godos a todos los patriotas y también me acuerdo que el terror ha hecho a los godos patriotas; porque los malvados no tienen honor ni gratitud, y no saben agraceder, sino temer. [. . .] Yo estoy resuelto a todo: por libertar a mi patria declaré la guerra a muerte, sometiéndome, por consiguiente, a todo su rigor».37

Parra-Pérez deja esclarecida la cuestión en los siguientes términos: «El precio de la Independencia de Venezuela era tan alto, que sólo Bolívar podía pagarlo; la empresa tan gigantesca que sólo el genio y la sobrehumana energía de Bolívar bastaron para realizarla. El Libertador impondrá la Independencia a una población enemiga y, a diferencia de Miranda, será un puro venezolano, esencialmente nuestro en su tradición de nobleza y mantuanismo como lo serán, cada uno en su tipo, el catire Páez y el Negro Primero: Venezuela es así, varia y múltiple en su alma como en su naturaleza».38 Ese precio tan alto de nuestro proceso emancipatorio, proceso enmarcado dentro de una guerra civil con caracteres únicos en Hispanoamérica, Bolívar lo terminó efectivamente pagando.

En tercer lugar, queda la cuestión de lo que podemos definir como conciencia nacional. Ahondar en ese abismo que separaba a españoles de americanos permitía dos cosas: otra forma de mantener soldados fieles, y, en general, apoyo popular, así como obtener reconocimiento del exterior. Sólo una pequeña parte de los americanos (los criollos blancos), se sentían como tal, mientras que la enorme mayoría no compartía esa afirmación espiritual frente a España, siendo por el contrario servil hacia ésta. Por lo tanto, esa conciencia no se iba a formar hasta que un poderoso obstáculo se interpusiera entre la Metrópoli y sus dominios.

El español Madariaga, entre tantas calumnias arrojadas contra Bolívar, dice lo siguiente juzgando con perfecto acierto: «Con el decreto de Trujillo, Bolívar abre un abismo entre criollos y españoles».39 Más allá de las represalias que suponía obrar bajo el bando realista, era necesario darle a quienes se uniesen a las filas patriotas algo con lo que sentirse identificados para actuar, principalmente, bajo el idealismo que por el miedo.

Con la Guerra a Muerte, Bolívar creaba un verdadero mito fundacional, negando la guerra civil que los pueblos estaban librando entre sí para establecer una frontera definitiva entre Venezuela y España. Era fijar una situación privilegiada para los americanos, aunque fueran enemigos, y una guerra sin cuartel contra los españoles y canarios, así fueran indiferentes. Al precisar el rostro del enemigo, el deseo era que naciera una comunidad unida, libre de traidores interiores y exteriores. Bolívar arrancaba al pueblo de su apatía y le abrió los ojos, enseñándole que ser español era una cosa —una cosa de peligro, puesto que podía costar la vida—, y que ser americano era cosa diferente. Aquello era una muestra de enemistad pública.40

En cuanto al reconocimiento de las potencias extranjeras, si se analizan nuestros anales se puede dar cuenta que, en efecto, el empeño que ponían Bolívar y los escritores patriotas en dar a aquella guerra intestina el carácter de guerra internacional, lo hacían con el fin de obtener el reconocimiento de la beligerancia por parte de los Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Francia, y así obligar a España a reconocer la Independencia. El ilustre Juan Germán Roscio ya reconocía este hecho en su correspondencia con el Libertador, como puede observarse a continuación.

Aunque se interpongan a favor de ésta [la Independencia] los Estados Unidos, la Inglaterra, la Rusia y la Francia, les manifestará las listas y estados de su fuerza armada en América, compuesta casi toda de criollos; les exhibirá el censo de las provincias que le obedecen y que han jurado su Constitución; les mostrará el registro de contribuciones, empréstitos, donativos, suplementos, etc., desembolsados por gente criolla [. . .]. La mayoría de los americanos obedientes al enemigo, es el obstáculo para el reconocimiento de nuestra independencia; sobre lo cual insisten mucho los escritores enemigos; y ellos mismos confiesan que sin el auxilio de esta mayoría habría sido la más desesperada temeridad el habernos declarado la guerra.41

Solamente quienes no han estudiado nuestros documentos con los conocimientos auxiliares para su examen crítico, y se conforman con lo aprendido en los bancos de la escuela, aún no se han dado cuenta de lo que significa esta correspondencia y muchas otras.

III

Igualmente, puede nombrarse un cuarto factor, relacionado con el tercero, que explica la necesidad de la proclama: reemplazar la dialéctica blancos-pardos por una de americanos-españoles. Ya el Capitán General Vicente Emparan, tras su destitución el 19 de abril de 1810, había advertido el carácter que la Revolución iba a tener, declarando que: «Si ya no están los Mantuanos arrepentidos de su desatinada insurrección, muy poco pueden tardar en arrepentirse; pero siempre será tarde. Como quiera que los mulatos y negros son 10 o 12 por un blanco, habrán éstos de sufrir la ley que aquellos quieran imponerles; y siempre están expuestos a los mismos desastres que sufrieron los franceses dominicanos: tal es la felicidad que se han atraído los insurgentes de Caracas con su revolución».42

El regente Heredia, por su parte, nos ha dejado la más clara comprobación de la existencia de una auténtica guerra de colores durante aquellos días tan oscuros. Cuando Valencia no pudo formar una provincia separada a inicios de la contienda en 1811, por no haber conseguido tal propósito, resistió jurar la Independencia con el pretexto de que era contraria a los intereses del Rey, por lo que los facciosos de aquella región entusiasmaron el interés de los pardos para oponerlos contra los blancos. Desde entonces había quedado arraigado en aquella ciudad el odio mortal entre ambos grupos, «que tan funesto ha sido allí y en toda la provincia por donde se propagó»; los ladrones que después formaron un partido usurpando el nombre de España, excitaron esa rivalidad, haciendo un proverbio en la boca de los europeos exaltados el que los pardos eran fieles y los blancos criollos, revolucionarios con los que era necesario acabar.

Monteverde tenía en su compañía a Fray Eusebio de Carbonil, capuchino degenerado de las misiones de Apure que le servía de capellán y mayordomo, que parecía mas bien un capitán de bandoleros que un religioso. Cuando se presentaba la ocasión, Carbonil exhortaba en voz alta a los soldados realistas que, cuando pasasen por un pueblo, «de siete años arriba no dexasen [sic] vivo a nadie». Otro sacerdote, el doctor Juan Antonio Rojas, horrorizado de oír esas palabras de la boca de un ministro de Jesucristo, pronunció un breve discurso para disipar la impresión que Carbonil pudo haber causado en aquellos hombres ignorantes, «que por ser de la clase de pardos necesitaban poco estímulo para matar blancos».

Después, cuando Monteverde huía a Puerto Cabello en agosto de 1813, ante el ejército victorioso de Bolívar, «los zambos ponderados de fidelísimos corrían borrachos por todas partes, temiéndose a cada momento que dieran principio a sus proezas matando blancos y saqueando las casas». Y agrega Heredia que, donde se encontraba Monteverde, se oyó «amenazar por algunos de los pocos pardos de la guardia, diciendo en alta voz que antes de entrar los insurgentes en Valencia habían de caer algunas cabezas blancas, y la mía sería la primera. Para regresar a mi casa, que estaba en el extremo opuesto de la ciudad, tube [sic] que atravesar por entre aquellas quadrillas de furiosos, temiendo ser asesinado a cada paso. No he pasado en toda mi vida momentos más amargos». Estos —y otros— relatos corresponden a una persona que vivió los desastres de la guerra en carne propia.43 Sus memorias describen muy bien la guerra de colores que se vivió.

Bolívar también ha dejado recuerdo sobre el estado general del país durante aquel pavoroso año de 1814:

Partidas de bandidos salen a ejecutar la ruina. El hierro mata a los que respiran; el fuego devora los edificios y lo que resiste al hierro. En los caminos se ven tendidos juntos los de ambos sexos; las ciudades exhalan la corrupción de los insepultos. Se observa en todos el progreso del dolor en sus ojos arrancados, en sus cuerpos lanceados, en los que han sido arrastrados a la cola de los caballos. Ningún auxilio de religión les han proporcionado aquellos, que convierten en cenizas los templos del Altísimo y los simulacros sagrados. En Mérida, en Barinas y Caracas apenas hay una ciudad o pueblo que no haya experimentado la desolación. Pero la capital de Barinas, Guanare, Bobare, Barquisimeto, Cojedes, Tinaquillo, Nirgua, Guayos, San Joaquín, Villa de Cura, valles de Barlovento, pueblos más desgraciados; algunos han sido consumidos por las llamas, otros no tienen ya habitantes.44

En Jamaica, durante su refugio, el Libertador penetra en el fondo social de la Guerra de Independencia, y tras reflexionar describe con perfecto ojo la naturaleza íntima de aquella lucha: el carácter democrático y nivelador, respecto a la estructura social colonial encabezada por los blancos criollos, detrás las sublevaciones de la gente de color ocurridas durante el año 1814.

Los jefes españoles de Venezuela, Boves, Morales, Rosete, Calzada y otros, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo [alude a lo ocurrido en Haití], sin conocer las verdaderas causas de aquella revolución, se esforzaron en sublevar toda la gente de color, inclusive los esclavos, contra los blancos criollos, para establecer un sistema de desolación, bajo las banderas de Fernando VII. Todos fueron instados al pillaje, al asesinato de los blancos; les ofrecieron sus empleos y propiedades; los fascinaron con doctrinas supersticiosas en favor del partido español, y, a pesar de incentivos tan vehementes, aquellos incendiarios se vieron obligados a recurrir a la fuerza, estableciendo el principio: que los que no sirven en las armas del rey son traidores o desertores; y, en consecuencia, cuantos no se hallaban alistados en sus bandas de asesinos eran sacrificados, ellos, sus mujeres, hijos, y hasta las poblaciones enteras; porque a todos obligaban a seguir las banderas del Rey.45

Los realistas distinguidos, tanto españoles como venezolanos, no creyeron jamás que Boves, Morales, Yáñez y las hordas de ladrones que los seguían, defendiesen la causa del Rey honradamente; y desde los primeros días comprendieron los verdaderos móviles de aquel movimiento de exterminio. Para comprobar nuestra tesis nos fijaremos en la actuación de Boves.

Pero don José Tomas Boves —escribió un jefe español de alta categoría— y los que se le parecen, no distinguen entre delincuentes o inocentes; todos mueren por el delito a sus ojos de haber nacido en América. Los facciosos de Puerto Cabello han persuadido a poca costa a Boves a desobedecer a Cajigal; aquel ha logrado reunir, como que convida con todo género de desorden, al pie de diez a doce mil zambos y negros, los cuales pelean ahora por destruir a los criollos blancos, sus amos, por el interés mutuo que ven en ello; poco después partirán a destruir á los blancos europeos, que también son sus amos, y de su muerte les viene el mismo beneficio que de la de los primeros.46

O’Leary escribió, al hablar del terremoto de 1812 y la Guerra a Muerte, que «todavía está por resolverse cuál de estas calamidades, si la del azote de Boves, o la de los temblores, produjo mayores males, o cual es más horrible al recordarse».47 El mismo Heredia dejó claro que los enemigos de Boves «lo eran en su concepto todos los criollos blancos y así se hizo el ídolo de la gente de color, a los quales [sic] adulaba con la esperanza de ver destruída la casta dominante, y la libertad del saqueo».48 Restrepo apoya estas afirmaciones, diciendo que «las desgracias repetidas de los patriotas se debieron, no tanto a los horrores y excesos que sin duda cometieron en medio del incendio producido por la exaltación de las pasiones revolucionarias, sino al levantamiento casi general de las castas contra los criollos blancos».49

Ese fue el móvil poderoso que impulsaba a los realistas, estimulándolos al robo, el saqueo y otros crímenes. Ya en páginas anteriores, Restrepo había definido el carácter de nuestra revolución, en esta forma tan gráfica como significativa: «Siendo casi todos ellos [los soldados realistas] indios, zambos, negros y mulatos, Boves había desencadenado la ínfima clase de la sociedad contra la que poseía la riqueza del país. Las razas blanca, negra y bronceada iban a darse un combate de destrucción y muerte en las llanuras y en las montañas de Venezuela».50

Boves, además, había publicado un bando en Guayabal donde ordenaba el exterminio de todos los blancos y robo de todas sus propiedades, para repartirlas entre los pardos.51 Acerca de esto ha quedado en nuestra historia un testimonio insuperable. Se trata del Memorial que el propio capellán de su ejército, el doctor don José Ambrosio Llamozas, presentó a Fernando VII en 1815. Fue enviado a España por órdenes directas de Morillo, con el objeto de indicarle al Monarca las providencias más urgentes para la pacificación espiritual y la reconstrucción de la infeliz Venezuela; pero su testimonio de lo que vio estando al lado de Boves nos da un panorama general de aquella guerra que ninguna otra narración podría haber igualado. Hasta el desorden de su relato parece seguir fielmente la confusión de pesadilla en que entonces se vivía:

El Comandante general Boves desde el principio de la campaña manifestó el sistema que se había propuesto y del cual jamás se separó: fundabase en la destrucción de todos los blancos conservando, contemplado y halagando a las demás castas [. . .], repartiendo las casas y bienes de los muertos y de las [mujeres blancas] desterradas entre los pardos y dándoles papeletas de propiedad. [. . .] La insaciable sed de sangre de Boves no estaba sólo contraída a la [casta] de los blancos, aunque contra éstos era más ardiente; en los campos de batalla y en los pueblos pacíficos se cometieron por su orden horrores de que hay pocos ejemplares.52

La conducta observada por Boves fue consiguiente a sus palabras: continuamente recordaba a sus tropas en público su declaración de guerra a muerte a los blancos hecha en Guayabal: siempre les repetía que los bienes de éstos eran de los pardos. En sus cálculos militares y en su clase de gobierno este sistema formaba una parte principal. En los llanos, decía él, no debe quedar un blanco, por dos razones: la primera por tener destinado aquel territorio para los pardos y la segunda para asegurar su retirada en caso de una derrota pues se fiaba de los blancos cuya compañía le desagrado siempre, mas con los pardos comía y con él ellos formaban sus diversiones. Para complemento de esta conducta dio órdenes de palabra y por escrito a todos los comandantes militares para que a cuantos patriotas blancos se presentasen o pudiesen ser aprehendidos, los matasen ocultamente sin formarles causa ni observar alguna otra formalidad: añadiéndoles siempre que sería su mejor amigo el que más matase. A consecuencia de este sistema han desaparecido los blancos.53

Muy significativo es también que una de las medidas que Llamozas pedía en favor de la Provincia era repoblarla con gente blanca.

Pero contamos también con otros testimonios que demuestran nuestra tesis. El Gobernador de Barinas, Manuel Antonio Pulido, decía al Libertador en octubre de 1813: «Compónese el Ejército de Yáñez, de americanos [venezolanos] delincuentes y perversos enemigos nuestros, y de españoles agraviadísimos que, animados del grande interés de recuperar sus bienes, respiran además los más vivos deseos de vengarse contra el heroísmo y bizarra de nuestras huestes que los han expulsado de nuestro suelo que miran como propio. Tienen estos bárbaros dentro de nosotros, eficaces agentes y espías; pues no son otra cosa [que] sus mujeres, sus hijos, sus domésticos y aun sus amigos: ellos reciben positivamente sin poderlo nosotros impedir, los avisos que necesitan de nuestra crítica debilidad, para trazar y determinar su indicada invasión».

Y al referirse a los 1.200 españoles que acababan de llegar a Puerto Cabello bajo las órdenes del Coronel José Salomón, dice: «Mas temores debe inspirarnos el ejército de Yáñez compuesto de hombres conocidos, de militares prácticos en el terreno, con relaciones y conocimientos en todos estos pueblos, donde deben hallar y hallarán efectivamente un número considerable de soldados y confidentes, al instante que emprendan su marcha contra nosotros. Dinero, armas, víveres y caballerías, todo será, al punto que nos acometa el enemigo, presentado a su disposición, por aquellos mismos que, a pesar de nuestros desvelos, se apandillan en el día a un mismo tiempo, por instinto diabólico, para destrozar nuestros pueblos con el nombre de Fernando VII y victoreando, como ha sucedido en Pedraza, a Monteverde. Nada cuesta a estos perversos ayudar a los tiranos con nuestras propiedades».

Señala más adelante que «parece que no deben obrar [a] estos efectos los mil hombres recién venidos de España, ni dar lugar a semejantes providencias; pues esos soldados que acaban de llegar de España pelearán únicamente por sus pagas, y no por vengarse ni defender ningún interés propio como lo hacen los de Yáñez, a quienes es preciso respetar y destruir inmediatamente». Continúa el Gobernador de Barinas: «Me horrorizo al conocer la índole de estas facciones: casi todas obras estimuladas de un mismo principio, el deseo de acreditarse los pardos con los españoles, para que los premien cuando vuelvan, y los eleven sobre los criollos blancos. Estas son las miras de nuestros facciosos; porque, al advertir nuestras pocas fuerzas, creen que al fin perderemos, y que entonces ellos gozarán».54

Efectivamente, esos facciosos de los que hablaba el Gobernador de Barinas iban con el grito pavoroso de «¡Viva el Rey!» asesinando blancos por donde pasasen.55 Blanco, propietario y patriota, era todo uno para los soldados de Boves y de Yáñez. Incluso el mismísimo Pacificador Pablo Morillo, cuando llegó a las costas de Venezuela en abril de 1815, observó que «la mortandad y la desolación que una guerra tan cruel ha ocasionado, va disminuyendo, de un modo conocido, la raza de los blancos, y casi no se ven más que gente de color, enemigas de aquéllos, quienes ya han intentado acabar con todos».56 Pero resulta curioso observar que, si bien aquellas montoneras se valieron del nombre del Rey para realizar sus desmanes, realmente no es posible interpretar como realismo la rebelión por el solo hecho de decirse realista. Uno de nuestros historiadores ha dicho con mucho acierto:

El que haya observado un poco al pueblo venezolano, democrático hasta los tuétanos, no puede afirmar que hubiese sido este capaz de ser partidario del Rey y de los privilegios. En América, portavoces de la autoridad del monarca, los que inculcaban el amor al Rey, eran los sacerdotes. En aquellas regiones americanas, como Pasto (Colombia), donde el cura tenía un estrecho contacto con sus feligreses se daba la posibilidad del caso que por presión del párroco se lanzaran los habitantes de la comarca a luchar en favor del Rey. Pero en Venezuela, donde si se exceptúan algunas de las principales ciudades, no habrá religiosidad en el verdadero sentido de la palabra. En sitios como los llanos o en los lejanos campos donde era muy difícil que llegara la voz del sacerdote, donde apenas se tenían nociones vagas de lo que era el cristianismo, mal iban a saber lo que significaba el Rey. Aquellas insurreccionadas montoneras que iban saqueando y matando blancos, cometiendo sacrilegios en las iglesias, ensangrentando altares, no podían ser jamás realistas, ni representantes del orden y la religión. Lo que sucedía era que aquellos hombres abrazaban las banderas realistas como un pretexto para satisfacer sus odios de clase, para realizar la libertad social que anhelaban. Porque de haber estado los poseedores del lado de los realistas ellos hubiesen sido, sin lugar a dudas, fervorosos patriotas. La rebelión, pues, bajo las banderas del rey, no fue más que un pretexto.57

Bolívar llegó a describir, acertadamente, el resultado de aquella guerra de exterminio que estaba azotando a Venezuela. «La guerra se hace más cruel, y están disipadas las esperanzas de pronta victoria, con que os había excitado. Nuestros propios hermanos, unidos por siglos de esclavitud a nuestros tiranos, dilatan, Dios sabe por cuánto tiempo, la época de la libertad», dijo. «Terribles días estamos viviendo; la sangre corre a torrentes; han desaparecido los tres siglos de cultura, de ilustración y de industria; por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos».58 Concluía con una imagen de completa desolación.

¿Cómo debía, pues, actuar el Libertador frente a ese fenómeno? Bolívar contestaba, a la guerra de clases y castas59 desatada por los españoles y canarios, con la Guerra a Muerte, destinada a transformar la lucha de razas en una mortal contienda entre españoles y americanos, para así unificar el Nuevo Mundo frente a la Metrópoli. En la Historia, muchos grandes hombres han canalizado fuerzas sociales en marcha, y conquistado la gloria por su poder de asimilación de todo un proceso colectivo, de todo un fenómeno sociológico; pero muy pocos han logrado crear, casi de la nada, un movimiento histórico, como el que Bolívar se propuso llevar a cabo ante la indiferencia de los pueblos a la causa de la Independencia.

IV

Conviene tratar de explicar cuáles son las razones que explican la Guerra a Muerte. El historiador Restrepo se preguntaba sorprendido: «¿Cuáles habían sido las causas para que desde las márgenes del Unare hasta el Lago de Maracaibo y desde el Orinoco y el Meta hasta las costas del Atlántico, la mayor parte de los pueblos hubieran tomado las armas y se degollaran unos a otros, acaso el mayor número en favor de un rey prisionero que no conocían?».60 El atraso de nuestros pueblos, la ignorancia, el fanatismo religioso —y no religioso—, el «imperio de la costumbre» como mencionó Bolívar, entre otras, son respuestas válidas. También puede mencionarse la acción del clima, pues es sabido que a mayor temperatura en el ambiente —como en verano—, mayor es la cifra de revoluciones que se producen.61 La criminalística, sin embargo, se ha encargado de dar una respuesta más profunda que explica los fenómenos sociales.

Escipión Sighele señaló dos formas del delito colectivo que deben ser bien distinguidas: el delito por tendencia congénita de la colectividad y el delito por pasión de la colectividad. El primero es análogo al delito del criminal nato, es premeditado, su preponderancia corresponde al factor antropológico, y revela en sus autores una temibilidad constante y gravísima; el segundo es análogo al delito de un delincuente ocasional, nunca es premeditado, en él domina el factor social, y revela en sus autores una temibilidad momentánea, ocasional y no grave.62 De ambas formas, fue la segunda quien predominó, pues en el resto de su historia, Venezuela no puede ser caracterizada como un pueblo sanguinario. Por lo tanto, el contagio moral tan positivo,63 como el de las enfermedades comunes, fue la causa principal de los de excesos y crueldades que caracterizan a la Guerra de Independencia de Venezuela durante los años 1813 y 1814. Bajo este concepto puede estudiarse de forma racional los sucesos ocurridos durante el período.

En cuanto a la Proclama de Guerra a Muerte, se puede afirmar sin ningún problema que fue la voz de muchas conciencias, el grito, la actitud del alma de todos. «Es una ley psicológica de indiscutible verdad —dice Sighele— el que la intensidad de una emoción crece en proporción directa del número de las personas que experimentan esta emoción en el mismo lugar y al mismo tiempo».64 Durante las noches andinas que sucedieron a la Campaña Admirable y que precedieron a la proclama, los oficiales tratarían seguidamente sobre las condiciones de la cruzada que estaban emprendiendo. Con elementos de odio, en un medio militar que se encontraba exasperado, ¿acaso no se hablaría de una guerra sin cuartel? Hasta los menos feroces serían arrastrados por el vértigo, pues en toda colectividad se dan y se reciben influencias. No se olvide que son los espíritus violentos los que arrastran a los débiles y no los débiles a los violentos.

Nuestra guerra a muerte sirve como ejemplo para ilustrar uno de los postulados del señor Gustavo Le Bon, el cual puede ser aducirse a otros episodios de la Historia como la Reforma, la masacre de Saint-Barthélemy, el terror de Robespierre y la violencia revolucionaria, o cualquier otro escenario donde la histeria colectiva haya cumplido un factor determinante:

Conmociones análogas a las que acabo de citar sólo son posibles cuando es el alma de las masas la que las produce. Los déspotas más absolutos no podrían causarlos. Cuando los historiadores nos dicen que la masacre de San Bartolomé fue obra de un rey, se muestran tan ignorantes de la psicología de las masas como de la de los soberanos. Las manifestaciones de este orden sólo pueden proceder del alma de las multitudes. El poder más absoluto del monarca más despótico apenas puede hacer más que acelerar o retardar el momento de su aparición. La masacre de San Bartolomé o las guerras religiosas no fueron obra de reyes más que el Reinado del Terror fue obra de Robespierre, Danton o San Justo. En el fondo de tales acontecimientos se encuentra siempre el obrar del alma de las masas y nunca el poder de los gobernantes.65

El 15 de junio de 1813 no se reflejó otra cosa sino una exaltación de los espíritus entre quienes se encontraban presentes en el Cuartel General de Trujillo. Pueden señalarse de igual modo razones de orden telúrico. Siguiendo a Mancini: «En aquel continente, en que los conquistadores mismos habían puesto tanta furia en destruirse unos a otros, la violencia y el crimen se habían aclimatado desde el primer día. Los suplicios: descuartizamiento, tormento, desuello, horca, autos de fe, se establecieron en el Nuevo Mundo como el tributo natural de toda rebelión, y, cuando los colonos hubieron hecho públicas sus aspiraciones independientes, las represalias que les esperaban no hicieron más que extenderse y agravarse aún como terrorismo».66

Tiene razón Mancini, pues en una tierra sobre la cual la guerra había sido el elemento cohesionador de su integración, de su unidad, no podía esperarse que ella se hiciese de otro modo que no fuese, por lo menos hasta que cambiasen las condiciones, mediante el exterminio del oponente. El pueblo venezolano tenía, ciertamente, una predisposición a la guerra sin cuartel.

Véase de la siguiente forma: Juan Francisco de León, hombre que encabezó el movimiento de Panaquire de 1749, mostrándose con él las primeras manifestaciones de la consciencia nacional, había definido su tarea como «la destrucción total de la Compañía Guipuzcoana» y la expulsión de los vascongados, ya que «en toda la provincia no ha de quedar de esta raza persona alguna»; Manuel de Matos Monserrate, hombre impulsivo y locuaz que estaba profundamente resentido por algunas providencias de carácter económico tomadas por el gobierno como la suspensión del comercio libre decretada bajo la administración del Capitán General Guevara Vasconcelos, decía que los españoles europeos sólo venían a enriquecerse a Venezuela y que era necesario matarlos o expulsarlos, por lo que en 1808 se le consideró como un peligro; José Félix Ribas en 1810 induciendo a los negros a la rebeldía «para exterminar toda casta europea y apoderarse del mando absoluto de Caracas»; todo esto ocurrió antes de que Cervériz y Zuazola cometiesen sus atrocidades.67 La tendencia a la Guerra a Muerte era ya completamente natural en Venezuela.

Pero si echamos nuestra mirada sobre la raza española, veremos que esa tendencia la heredamos los americanos de la misma Madre Patria. Rufino Blanco-Fombona señalaba que, «el español es, ante todo, un pasional, un impulsivo pronto a la acción. La energía es una de sus características. Y esta piedra angular del carácter hispánico sirve de base a su espíritu de combatividad, a su inclinación a la guerra. Sirve también de base a su incapacidad para ceder que, en el orden moral, se llama intransigencia». Y luego añade: «Batallador e intransigente, carece de tolerancia, lo que vale decir que también carece de capacidad crítica, ya que comprender equivale a tolerar. Como tiene exceso de personalidad le cuesta al español mucho trabajo deshacerse de ella, aunque sea de fingimiento».68

El español, además, se muestra fatalista; es católico sui generis; tiene espíritu estoico, de lo que hace mérito. Tiene la dureza para consigo mismo, por lo que se responde: un pueblo, que cree que sucede lo mejor o lo que deba suceder; un pueblo que abriga absoluta confianza en su salvación, así cometa crímenes incalculables, con tal de tener fe en Dios o en los santos, o siquiera en vanos y meros símbolos de la religión; un pueblo que sabe sufrir con en firmeza y estoicismo el propio dolor, será en consecuencia indiferente al dolor ajeno. «Y tan del fondo proviene esta dureza racial que se la encuentra lo mismo en los españoles de Europa que en sus hijos de América, a pesar de las mez clas étnicas que pudieran neutralizar, en el Nuevo Mundo, la dureza hispana ancestral. Así, la acusación de crueldad la merecen tanto los euro-hispanos como los américo-españoles».69

Ese deseo de exterminar al contrario, que tan marcado estuvo en nuestra Guerra de Independencia, es propio de la raza española, está implícito en su espíritu. «El espíritu español —escribió un literato— ha sido sometido a las más formidables presiones que hayan sido inventadas por el exclusivismo más fanático; y ese espíritu, en vez de rebelarse, ha reconocido ser él mismo el juez y el criminal, la víctima y el verdugo, y ha llegado por espontáneo esfuerzo mucho más allá de donde debía de llegar por la coacción».70 Sólo basta con revisar un poco la historia de España para comprobar este principio. Durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840), quedó marcado el sentimiento de exterminio en el fusilamiento de la madre del general Cabrera —conocido como el Tigre del Maestrazgo— por parte del general Nogueras con la aprobación del general Mina, a lo que Cabrera respondió, en venganza por la muerte de su madre, con el subsecuente fusilamiento de una docena de señoras inocentes.71

Nosotros nos preguntamos: ¿es que incluso en las épocas más sosegadas, no son los españoles mismos quienes han fustigado con más violencia su propio país? ¿Acaso Ortega y Gasset no llegó a afirmar que, «la historia de España entera, y salvas fugaces jornadas, ha sido la historia de una decadencia»?72 El día que Bolívar le declaró la Guerra a Muerte a sus hermanos, españoles y canarios, demostró —por más irónico que pueda parecer— ser un español de pura cepa, un fiel representante de la raza española, un hombre que lleva la dureza hasta la crueldad.

Pero la raza española, además de caracterizarse por su dureza, es una raza que también se caracteriza, cuando las condiciones son adecuadas, por su dulzura, por su compasión, por sus sentimientos de hermandad y de superar los malos tragos del pasado, en aras de recibir el porvenir con optimismo, con fe en el mañana. La vida de Bolívar es perfecta para ilustrar esta observación. Sabemos que no siempre llevó a cabo una guerra sin cuartel, ya que pronto se dio cuenta de lo improcedente, en determinados aspectos, de aquella odiosa medida. Semanas después de expedir la proclama de Trujillo, perdonó en San Carlos a los españoles y canarios.73

Más tarde, propuso a Monteverde el canje de los realistas que se encontraban presos en Caracas y La Guaira por los patriotas presos en Puerto Cabello, «pues Bolívar que todabía [sic] repugnaba el asesinar a sangre fría, deseaba sinceramente quitarse de encima el embarazo que le causaban aquellos infelices»; el canje no fue aceptado. Después le propuso a Boves suspender la Guerra a Muerte, pero éste rechazó la propuesta. De ambos intentos para regular la guerra, fue testigo el regente Heredia.74 En 1816, el Libertador invade la Costa Firme por Oriente, llegando del extranjero a conquistar la Independencia, para abolir, por su parte, la Guerra a Muerte que seguían practicando los contrarios.75 En 1818 publica un decreto concediendo un olvido general de todo pasado a los americanos, cualquiera que hayan sido los servicios prestados al bando contrario, que se pasaran a las banderas de la Patria.76

Luego, en 1820, Bolívar acuerda con Pablo Morillo, en el mismo lugar donde años atrás se había proclamado la Guerra a Muerte, un tratado para regularizar la guerra, en el que ésta se haría como lo hacen los pueblos civilizados, respetando el Derecho de gentes para que se canjearan los prisioneros de guerra, y en el que, además, España se veía obligada a reconocer la existencia de Colombia.77 Y es curioso porque para aquel tiempo, en el que ya casi no existía la particularidad de la guerra civil, el Libertador le recordaba a sus comisionados: «Propongan UUS. que todos los prisioneros sean canjeables inclusive los espías, conspiradores y desafectos; porque en las guerras civiles es donde el Derecho de gentes debe ser más estricto y vigoroso a pesar de las prácticas bárbaras de las naciones antiguas».78 En ese tratado se extiende, por primera vez en la historia del Derecho, la beligerancia aun a los espías. Incluso los espías, según el tratado, debían ser considerados como prisioneros de guerra, tratándolos con respeto y consideración. Así culminaba la Guerra a Muerte.

Allí en Santa Ana se encontraron dos españoles, unidos como hermanos, por ese vínculo vivificador que nos ligaba a España y a la civilización milenaria recibida de ella, conocido como hispanidad. El Libertador le decía a los españoles: «Si vosotros preferís la gloria de ser Soldados de vuestra Patria al crimen de ser los destructores de la América, yo os ofrezco, a nombre de la República, la garantía más solemne. Venid a nosotros y seréis restituidos al seno de vuestras familias, como ya se ha verificado con algunos de vuestros compañeros de armas».79 Y unos meses más tarde, Bolívar le escribe al propio Fernando VII, diciéndole: «La existencia de Colombia es necesaria, señor, al reposo de V. M. y a la dicha de los colombianos». Pero le explica que, «es nuestra ambición ofrecer a los españoles una segunda patria, pero erguida, pero no abrumada de cadenas. Vendrán los españoles a recoger los dulces tributos de la virtud, del saber, de la industria; no vendrán a arrancarlos de la fuerza».80

V

Pero sobre Bolívar, ¿qué podemos decir? ¿Por qué reaccionó como reaccionó? Tres factores deben tomarse en cuenta: los ascendientes, la acción del medio físico y el temperamento.

Bolívar venía exclusivamente de la raza íbera, raza autóctona de la Península, casi pura y homogénea, con rasgos físicos y psicológicos determinados, entre ellos, sensibilidad irritable, intenso amor propio, hombría e independencia.81 Descendía de vizcaínos entroncados después con castellanos, por lo que poseía defectos y virtudes de ambos grupos; del primero tenía el amor al terruño y la firmeza; del segundo, la violencia, la pasión y el fanatismo; este último entendido como el entusiasmo de la Revolución llevado a fervor fanático. Bolívar heredaba de sus ascendientes la aptitud guerrera, el amor hacia la política, la tendencia al mando y al imperio, así como la aptitud y todo lo necesario para transformar su pensamiento en acción.82

Veamos ahora las influencias que hicieron surgir, por fenómeno atávico, al guerrero indomable, heredero de las energías y heroísmo de sus lejanos abuelos los conquistadores del siglo XVI y los más antiguos caballeros de la cruzada española.

Cuestión discutida en antropología es la adaptabilidad de las razas blancas europeas a los climas tórridos. Se dejan sentir, aún en aquellas más resistentes al medio tropical, como la íbera, al cabo de mayor ó menor número de generaciones, los efectos destructores del medio físico, siendo, generalmente, el sistema nervioso el más afectado de todos. De ahí el surgimiento de los temperamentos locos, los casos de enajenación mental, las parálisis y demás neuropatías.83 Si a esta influencia general del medio, de que, como es evidente, no podían librarse las familias de las cuales procedía Bolívar, agregamos en su caso particular que la mayor parte de ellas provenían de los conquistadores de Venezuela.

Bolívar, así pues, heredaba de sus ascendientes toda una serie de anormalidades psíquicas, todas trasmisibles por herencia en cada generación. De este fenómeno biológico aparece su genio poderoso, que, como sugiere Cesare Lombroso, es de naturaleza epileptoide,84 cuyas impulsiones se clasifican como una de las formas de las psicosis degenerativas de la familia de las epilepsias, entendiendo con este concepto las irritaciones de la corteza cerebral. En el caso de Bolívar se aprecian muchos de los rasgos presentados por Lombroso como indicio de les orígenes y nexos psiquiátricos del genio, siendo los ataques de impulsividad (hiperestesia psíquica) que mostró en múltiples episodios de su vida, prueba de cómo obran las neuropatías hereditarias en la degeneración de la estirpe.

El Libertador era, pues, un hombre de genio; y según se comprueba a través de su biografía, sus escritos y su accionar histórico, poseía un inmenso desarrollo de los centros de juicio y de voluntad, que son las bases orgánicas del genio. Estudiosos como Pedro Manuel Arcaya y Rufino Blanco-Fombona han encontrado en él, mediante descripciones de hombres que lo conocieron en persona, afecciones del sistema nervioso, como ciertos estigmas físicos y psíquicos de una frecuente neurosis, que coinciden con el fenómeno de genialidad.85 Ya hemos nombrado varios anteriormente. Ahondando en la vida del héroe se pueden destacar varios de estos rasgos propios de neuropatía.

Entre los rasgos comunes de la neurosis genial, Bolívar poseía la irritabilidad, la variabilidad del humor, la soberbia, el desprecio y la crueldad.86 Pero destacan también otros rasgos dignos de interés. Lombroso observó en epilépticos y epileptoides, al igual que en muchos hombres de genio, el amor hacia las bestias.87 Recuérdese el afecto de Bolívar a los caballos. O’Leary menciona que el Libertador fue un apasionado por los caballos, ya que le gustaba inspeccionar personalmente su cuidado, y estando en plena campaña o reposando en la ciudad, visitaba varias veces al día los establos. Bolívar contó con una excelente colección de equinos; cuando regresó del Perú a Colombia, trajo consigo una recua de mulas soberbias; incluso hasta Caracas llevó algunas mulas que le acompañaban desde Bolivia; ejemplares únicos que pocas veces han pasado así a lo largo de la cordillera de los Andes.88

Otro rasgo tan característico de la neurosis genial es el delirio, el cual se encuentra en Bolívar. El 4 de julio de 1817, rodeado por tropas españolas en el caño de Casacoima, el Libertador junto con Arismendi, Soublette, Pedro León Torres, Jacinto Lara, Briceño Méndez y otros jefes, tuvo que esconderse junto con oficiales patriotas en un estero y permanecer en el agua. En la noche de ese mismo día, que la pasaron Bolívar y sus compañeros al margen del caño de Casacoima, le decía ellos:

Se ha realizado la mitad de mis planes; nos hemos sobrepuesto a todos los obstáculos hasta llegar a Guayana, dentro de pocos días rendiremos a Angostura, y entonces. . . iremos a libertar a Nueva Granada, y arrojando a los enemigos del resto de Venezuela, constituiremos a Colombia. Enarbolaremos después el pabellón tricolor sobre el Chimborazo, e iremos a completar nuestra obra de libertar a la América del Sur y asegurar nuestra independencia, llevando nuestros pendones victoriosos al Perú; el Perú será libre.

Sorprendidos, se miraban atónitos los oficiales que le acompañaban, nadie osaba a pronunciar una palabra, mientras los ojos de Bolívar arrojaban fuego, y tormentas eléctricas parecían ceñir su cabeza, mientas hablaba sobre la ruina de España. «Todo está perdido, amigo; lo que era toda nuestra confianza, helo aquí loco; está delirando. En la situación en que le vemos, sin más vestido que una bata, ¡soñando en el Perú!», comentaba uno de aquellos oficiales. Tenía razón, Bolívar estaba loco, puesto que la locura es —como dijo Lombroso— una manifestación del genio,89 y ese loco, a los dos meses había tomado Angostura; dos años después, Nueva Granada le aclamaba vencedor en Bogotá; cuatro años más tarde, destruye en Carabobo el ejército de Morillo; a los cinco da libertad a Quito; y al cabo de siete años de suceso de Cosacoima, sus victorias ondeaban sobre las altas torres del Cuzco.90

Años más tarde, en 1824, Bolívar cayó gravemente enfermo en Pativilca, y se le declaró una fiebre muy alta que le hacía delirar y él tomaba por ataques de demencia. Según le dijo a Santander:

Es una condición de irritación interna y de reumatismo, de calentura y de un poco de mal de orina, de vómitos y dolor cólico. Todo esto hace un conjunto que me ha tenido desesperado y me aflige todavía mucho. Ya no puedo hacer un esfuerzo sin padecer infinito. Vd. no me conocería porque estoy muy acabado y muy viejo, y en medio de una tormenta como ésta, represento la senectud. Además, me suelen dar, de cuando en cuando, unos ataques de demencia aun cuando estoy bueno, [en los] que pierdo enteramente la razón, sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad y de dolor. Este país con sus soroches en los páramos me renueva dichos ataques cuando los paso al atravesar las sierras. Las costas son muy enfermizas y molestas porque es lo mismo que vivir en la Arabia Pétrea.91

Pues por aquellos días llegó a visitarle Joaquín Mosquera, que le encontró «ya sin riesgo de muerte, pero tan flaco y extenuado que me causó su aspecto una muy acerba pena. Se encontraba sentado en una pobre silla de vaqueta, recostado contra la pared de un pequeño huerto, atada la cabeza con un pañuelo blanco, y sus pantalones de jin que me dejaban ver sus rodillas puntiagudas, sus piernas descarnadas, su voz hueca y débil y su semblante cadavérico». Tuvo Mosquera que hacer un grande esfuerzo para no largar lágrimas y no dejarle conocer a Bolívar la pena y cuidado que tenía por su vida. En un momento donde la fuerza de los españoles ascendía a veintidós mil hombres, los peruanos estaban divididos en partidos y tenían anarquizado el país, le preguntó al Libertador qué pensaba hacer; y entonces, avivando sus ojos huecos y con tono decidido, aún en medio de una terrible fiebre que lo tenía en una completa miseria física, le contestó: «¡Triunfar!».92

La imaginación encendida, rasgo común de los hombres de genio con los poetas y los histéricos, también se puede apreciar en Bolívar. Cuando se dirige a los ciudadanos de Venezuela en 1814, les dice: «Yo he sido elegido por la suerte de las armas para quebrantar vuestras cadenas, como también he sido, digámoslo así, el instrumento de que se ha valido la Providencia para colmar la medida de vuestras aficiones».93 Tiempo después, cuando el Libertador había entrado a Ecuador en 1822, subió a una montaña de 6.263 metros, donde experimentó una alucinación de carácter espiritual. Estando de pie en lo más alto, vio una aparición que le mostró la historia del pasado y los pensamientos del destino. Poseído por el Dios de Colombia, estuvo sumido en este delirio hasta que una voz poderosa lo despertó. Luego, en un estado de hiperconciencia, describió la experiencia en lo que ha sido una de las producciones literarias más interesantes escritas en Hispanoamérica.94

Bolívar tiene el amor a la propaganda, la tendencia al sacrificio y el desinterés constante; y, al mismo tiempo, como hemos señalado, la ambición, la soberbia, el desprecio y la crueldad. Polariza el espíritu de las masas. Le obsesiona la idea fija, inamovible, de obtener la Independencia de Venezuela y América a toda costa. Tiempo atrás, cuando se encontraba en Roma con su mentor Rodríguez, jura ante éste en lo alto del Monte Sacro, que no daría descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta acabar con el poder español.95 Medio año antes de la publicación de la Proclama de Guerra a Muerte, estando exiliado en Cartagena tras la caída de la Primera República, ya había pasado por su mente la posibilidad de una guerra sin cuartel: «¿Pero podrá existir un americano, que merezca este glorioso nombre, que no prorrumpa en un grito de muerte contra todo español, al contemplar el sacrificio de tantas víctimas inmoladas en toda la extensión de Venezuela? No, no, no».96

Y una semana antes de la publicación de la proclama, vuelve a recalcar aquella misma idea fundamental: «Nuestra vindicta será igual a la ferocidad española. Nuestra bondad se agotó ya y puesto que nuestros opresores nos fuerzan a una guerra mortal, ellos desaparecerán de América, y nuestra tierra será purgada de los monstruos que la infestan. Nuestro odio será implacable, y la guerra será a muerte».97 Incluso años después, cuando ya la Guerra a Muerte estaba matizada, pero se encontraba latente la amenaza procedente de la Santa Alianza, Bolívar lanza una proclama desafiante, amenazando con que, «está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español».98 Es un fanático.

La sensibilidad psíquica, exacerbada fácilmente por la acción del medio, es constante en toda su vida. Podemos rastrearla desde el terremoto que azotó Caracas, cuando en medio de las ruinas y los escombros, le dijo a José Domingo Díaz que «si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella, y la haremos que nos obedezca»,99 hablando desde el lenguaje del porvenir, expresando su fuerza de voluntad; hasta el día de las desesperaciones, ya en los últimos días de su existencia, cuando ve derrumbada su obra y exclama en el ápice del dolor: «El que sirve una revolución ara en el mar».100 Tal era Bolívar y así obraban en él los desequilibrios psíquicos. De la exageración en el sentimiento, ¿no es un ejemplo la misma proclama de guerra a muerte? Aquello fue, en realidad, una reacción terrible, además de un pensamiento político.

VI

Concluimos que la Proclama de Guerra a Muerte fue, en efecto, un fenómeno natural, consecuencia del temperamento de Bolívar y de las circunstancias sociales, así como del medio en el que se encontraba. El Libertador, que era un hombre impulsivo y fanático, tenía por herencia psíquica y por carácter, la predisposición a la combatividad y a las empresas aventureras. La Guerra a Muerte, como período histórico, constituyó un fenómeno social único en toda Hispanoamérica, originado por la criminalidad epidémica (contagio del homicidio) e impulsado por un estadio general de histeria colectiva, sumado a la ignorancia de los pueblos, el resentimiento entre castas y la influencia del medio.

Todavía muchos no parecen dar cuenta de la enorme trascendencia que tuvo esa anarquía de los elementos propios del país, tanto en nuestro desarrollo histórico como en la suerte de casi toda la región. Venezuela fue, por causa de aquella lucha formidable, prácticamente una escuela de guerra para todo el continente. Es la más negra y luminosa página que registran los anales de Hispanoamérica: negra, por cuanto el crimen la sombrea; luminosa, por cuanto el martirio de los combatientes, de uno y otro bando, irradia resplandores.

El historiador se preguntará, ¿habrá de absolverle o condenarle sin más averiguaciones a Bolívar? Más que una o la otra, mejor es explicarlo, como lo hemos intentado hacer en el presente estudio. Existen dos maneras de ser imparcial, a saber, la del sabio y la del juez; ambas tienen una raíz común, que es la sumisión a la verdad. El sabio registra, y el buen juez interroga a los testigos sin otra preocupación que la de conocer los hechos tal y como fueron. Sin embargo, llega un momento en que ambos se separan en diferentes caminos. En palabras de un estudioso de la Historia:

Cuando el sabio ha observado y explicado, su tarea acaba. Al juez, en cambio, le falta todavía dictar sentencia. Imponiendo silencio a toda inclinación personal, ¿la pronunciaría según la ley? Se creería imparcial y lo será en efecto, según el sentido de los jueces, pero no en el de los sabios. Porque no es posible condenar o absolver sin tomar partido en una tabla de valores que no depende de ninguna ciencia positiva. Que un hombre haya matado a otro es un hecho eminentemente susceptible de prueba. Pero castigar al matador supone que se tiene el crimen por culpable, lo que no es, en último término, más que una opinión en la que no todas las civilizaciones están de acuerdo.101

Se ha creído que el historiador es una especie de juez, encargado de distribuir elogios o censuras a héroes muertos. Del mismo modo, se olvida que un juicio de valor no tiene razón de ser sino como preparación de un acto, y solamente posee sentido en relación con un sistema de relaciones y creencias morales aceptadas, que en muchos lugares no siempre ha sido el mismo, y que tanto ha podido variar en el tiempo. Aquí es donde, antes de juzgar, la cuestión debe tratarse es de comprender. No diremos que el buen historiador está por encima de las pasiones; al contrario, su oficio requiere de mucha pasión.